キャンピングカーDIY外装設計【実践編②】ついに図面化!レイアウトをカタチにしてみた

前回の記事では、

「どんなことがしたいか?」という理想を洗い出しながら、

ラフスケッチを使ってレイアウトをざっくり組み立てるまでの流れを紹介しました。

そしていよいよ今回から、

実際の設計図を描いていくフェーズに入っていきます!

📚 前回の記事をまだ読んでいない方へ

👉 キャンピングカーDIY外装設計【実践編①】実際に設計した流れと内容を全公開!

前回では、ラフレイアウトの考え方や設備の優先順位など、図面づくりのベースになる部分を紹介しています。

「まだ設計の方向性が定まってないかも…」という方は、先に読んでおくと流れがつかみやすくなりますよ。

「図面ってなんか難しそう…」

「CADってやったことないし、自分にもできるのかな?」

そんな不安を感じる方もいるかもしれませんが、安心してください。

今回紹介する内容は、私自身が実際に初心者から描きはじめた実体験ベースでまとめています。

この実践編②では、

- JW_CADで描いた実際の設計図

- 図面化するうえで意識したポイント

- レイアウトから外装にそして、“現実サイズ”に落とし込むコツ

などを、できるだけシンプルに、わかりやすくお伝えしていきます。

頭の中の「こうしたい!」が、図面という“カタチ”になっていく楽しさ――

そのプロセスを、ぜひ一緒に味わってみてください!

📌 この記事でわかること

- JW_CADでの設計図作成の流れがわかる

- 図面化で意識すべきサイズ感や注意点を紹介

- ラフスケッチから図面へ落とし込むコツを解説

- 動線や設備配置で迷ったポイントと工夫が見える

- 実際のJW_CAD設計図を画像付きで公開

これから図面づくりに挑戦したい方も、具体的なイメージがきっと湧いてくる内容になっています◎

🛠 図面を描く前に、私が実際に考えたこと

「レイアウトができたし、次は図面を描いて形にしていこう!」

そう思ったタイミングで、私はある壁にぶつかりました。

実は…図面って、いきなり描き始められるわけじゃないんです。

ラフスケッチをもとにすぐ図面化に移れると思っていたんですが、

いざ描こうとしたら、「あれ?このパーツってどのくらいの大きさ?」「これ、本当に収まる?」と、思った以上に考えることが多かったんですよね。

ここでは、私が実際に図面を描く前に整理したこと、悩んだこと、調べたことを4つにまとめてご紹介します。

📏 ① まずは“高さ”シェルはどこまで高くできる?

最初に気になったのは、シェル全体の高さについて。

「できれば全高は3,100mm以内に収めたいな」と思っていたものの、

実際に必要な高さがどのくらいなのかは、けっこう曖昧でした。

正直、レイアウトの段階では“長さ”と“幅”しか意識していなかったんです。

でも設計に入ろうとすると、

- 床下のフレームはどのくらい?

- 天井に断熱材や内装材を入れると何cm?

- 室内の高さはちゃんと確保できる?

など、高さに関わる要素が思った以上に多くてびっくりしました。

高さは後から悩むよりも、設計を始める前にはっきりさせておくべき、すごく大事な要素だと感じました。

🪟 ② 窓やドアの“サイズ感”って、どうやって決めるの?

図面の枠だけ描いて、「じゃあここに窓を…」と思ったときにふと気づいたんです。

「あれ?窓って、どんなサイズのものがあるの?」

「作る?買う?そもそも選択肢ってどれくらいあるの?」

DIYなら自作もできますが、今回は既製品も積極的に活用する方針にしました。

その理由はシンプルで、

- サイズや形がすでに決まっているので図面に落とし込みやすい

- 防水性や開閉構造がしっかりしていて安心感がある

- 施工に必要な情報(寸法図や取説)が手に入りやすい

といった、“設計・施工のしやすさ”という大きなメリットがあるからです。

実際には、

- ドア:良いのがなかったから、これはDIYで行く

- 側面の窓:一部は既製品、一部はアクリル板で自作

というふうに、「既製品+自作」をうまく組み合わせて使うことにしました。

図面を描くとき、すでにサイズが決まっているパーツがあると本当に助かります。

あとはJW_CAD上で“仮置き”しながら、位置やバランスを調整していくだけなので、設計がぐっとラクになりました。

🌤 ③ 天窓ってどんなのがあるの?想像つかなかった

中でも一番困ったのが天窓。

「既製品があることは知ってるけど、どんな種類があるの?」「屋根に登れるサイズなんて存在するの?」など、

最初はまったくイメージが湧きませんでした。

調べてみると、サイズも性能もいろいろあるんですね。

このときは結局、船舶用の天窓にしました。(防水性が高い、屋根に出れるサイズがあるため)

という感じで、使うパーツをあらかじめ決めてから図面を描く流れに変更しました。

✍️ ④ それからようやく“設計”に入れた

パーツのサイズと配置のイメージが固まって、ようやく

- 窓と柱がかぶらない位置関係

- ドアの開き方と家具の位置

- バンクの出っ張りと屋根構造のバランス

といった設計に進むことができました。

図面って「デザインを形にするためのもの」だと思っていたんですが、

実際は設計前の“情報整理と現実とのすり合わせ”の集大成だったんだなと、あとから気づきました。

💬 まとめ:図面を描く前に、考えることは意外と多い

「ラフが描けたら、もう図面いけるでしょ?」と思いがちですが、

実際には、パーツ選び・高さ・寸法・バランスなど、考えることは山ほどあります。

図面を描く準備って、地味だけど一番大事なところ。

あとで後悔しないためにも、設計前のこのフェーズを丁寧に進めておくのがおすすめです!

🖊 図面化スタート!JW_CADで外装設計に取りかかるまでの流れ

ラフスケッチを描いたあと、いよいよ本格的にJW_CADで図面を描き始めました。

…とはいえ、いきなりキレイな図面が描けるわけではありません。

ここでは、私が実際にどうやって図面化を進めていったか、

そして図面にしたからこそ気づけたことなどをお伝えしていきます!

📐 シェルのサイズは「高さ」から逆算して図面化

幅と長さはレイアウトを組む段階でだいたい決まっていましたが、

図面にする上でまず整理したのが高さでした。

キャンピングカーイベントで実物を見て、

「室内高は210cmあれば広く感じる」という感覚を得られたので、

それに加えて床10cm+天井6cmの構造材を見込んで、外寸の高さは約226cmに設定。

そこからJW_CADで、床下フレームや天井の構成をパーツごとに描き分けることで、

高さを分解して捉えることができるようになりました。

図面にすることで、「何cmまで使えるか」を視覚的に整理できて、完成後の姿がよりリアルに見えてきました。

🪵 柱の配置と材料選びは、“作業しやすさ”と“強度のバランス”を意識

柱のピッチは、2×4工法でよく使われる455mmピッチを基本にしました。

このサイズにしておくと、ベニヤ板(910×1820)やスタイロフォームなどの断熱材がムダなく使えて効率的です。

ただし、材料そのものはすべて2×4材では重すぎると判断し、基本は30×40材を使用。

- バンクの下や四隅など強度が必要な部分:2×4材、90×90材

- 基本構造部や仕切り:30×40材

と、場所ごとに材の太さを変えることで、強さと軽さのバランスをとりました。

ちなみに柱ピッチは「絶対に守らなきゃいけない」わけではないですが、守っていない部分はやっぱり施工が面倒でした(笑)

🪟 窓やドアの位置決めは、図面上での“仮置き”がカギ

ドアは割とスムーズに決まりましたが、窓の位置と高さはとにかく悩みました。

- 低すぎると外から覗かれるし…

- 高すぎると景色が見えづらい

- 左右で高さを合わせるべき?ずらすべき?

そんな迷いを図面上で何度も仮配置して確認し、

最終的には左右で高さをあえてずらすことにしました。

JW_CADの図面上で「座ったときの視線」や「外観バランス」を想像しながら位置を決めるのは、現実の設計に近い大事なプロセスでした。

🧪 DIY窓の失敗で、既製品のありがたさを実感

実は最初、観音開きの窓を自作しようとして挑戦したのですが――

- 隙間ができたり

- キツすぎて開かなかったり

- 見た目が納得いかなかったり…

結局うまくいかず、観音開きの窓はあきらめ、片開き窓(下から開くタイプ)をDIYしなおしました。

「DIYの楽しさ」はあったけど、やっぱり防水性・仕上がり・施工性の面では既製品の方が断然ラク!

💻 JW_CADは「自由に描けるからやりやすかった」

JW_CADは、大学のCAD授業で少し触っていたことがあったので、操作の基本はなんとなく覚えていました。

図面も「自分が分かればOK」のレベルで、ルールにとらわれず気楽に描いたのがかえって良かったです。

「きっちりした製図」は苦手でも、JW_CADなら線と寸法さえ描ければ大丈夫。

そう思えば、DIY設計にもぴったりのツールだと思います。

✨ まとめ:図面化は“暮らしをリアルにする時間”

JW_CADで図面を描くことで、

頭の中やラフでは気づかなかった問題や改善点が次々に見えてきました。

配置や構造が実際に“成り立つのか?”を確かめながら、

理想を一つずつ現実に近づけていく――

図面化はそんな大切な時間だったと感じています。

🏗️ 描いてわかった!設計で見えてきたリアルな課題と工夫

JW_CADで図面を描いていく中で、見えてきた現実や課題、そして工夫。

ここでは、パーツごとの設計の流れを、リアルな体験ベースでご紹介します。

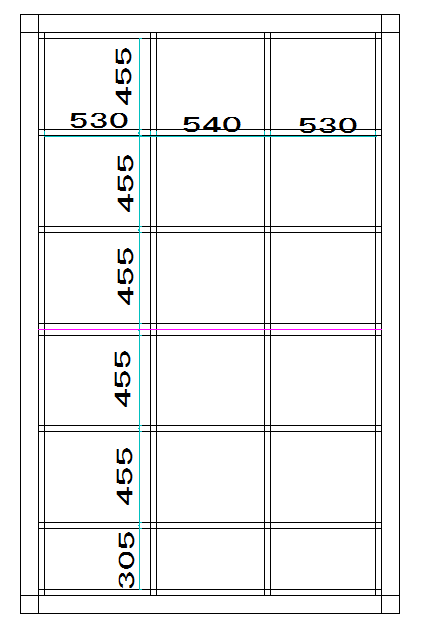

🔹 まずは床から。強度と作業性のバランスをとる

最初に手をつけたのは、シェルの床の設計。

外枠には90×90mm、中のフレームには30×40mmの材を使い、重すぎず、それでいてしっかりとした強度を確保できるように考えました。

ピッチは455mmを基準に設定。これはベニヤ板やスタイロフォームの規格に合わせるためで、後の施工がグッと楽になります。

パネルは中央のラインで2分割しておき、運搬・組立てのしやすさも意識しました。

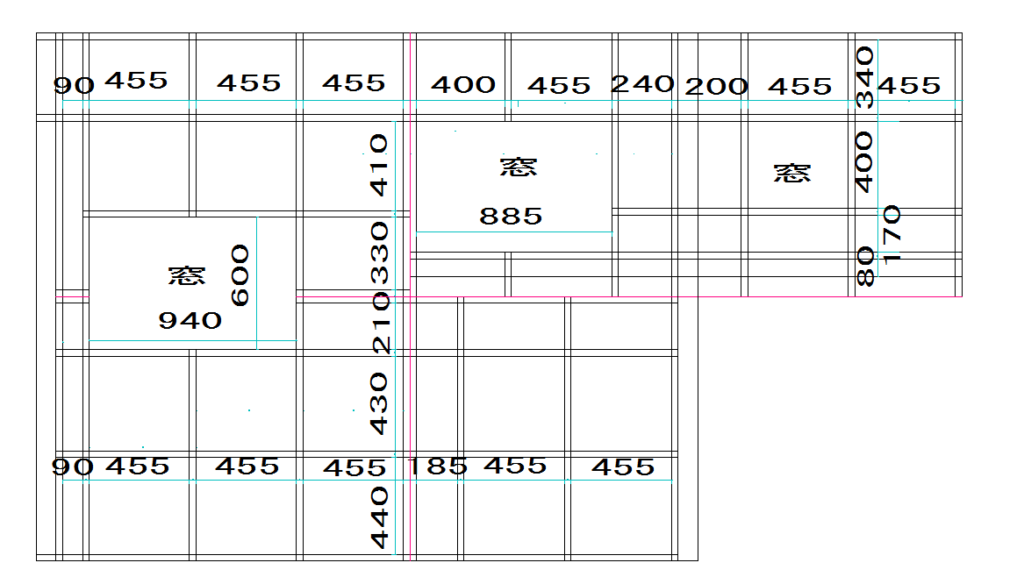

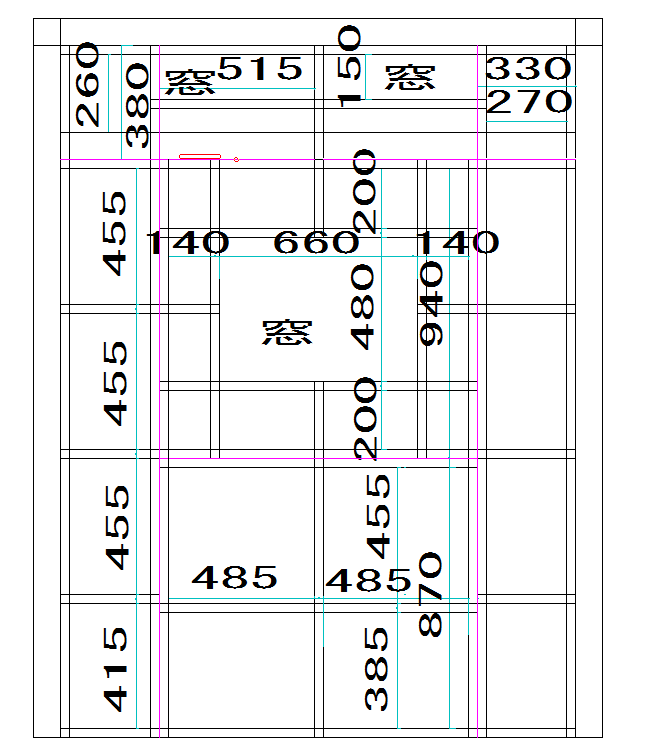

🔹 側面(運転席側):既製品の窓と、強度の設計

運転席側の側面は、窓とバンク接合部の強度設計がポイントでした。

強度の必要な箇所には2×4材や90×90材を使用して補強。基本構造には30×40材を使い、軽さも意識。

窓はすべて既製品に合わせて設計。

「座ったときにちょうど良い高さにあるか?」「外から見えすぎないか?」といった視点で、慎重に位置を決めました。

上下、左右でパネルを分けてあるのも、組み立て時の扱いやすさを考慮した結果です。(ピンクの線)

🔹 側面(助手席側):ドア・窓をDIYして気づいたこと

助手席側では、思いきってドアと後方の窓をDIYしました。

出入口として作ったドアは600×1800mm。構造がシンプルになるよう工夫しましたが、やっぱり既製品より手間がかかる!

後方の窓は観音開きにチャレンジしたものの、密閉性や仕上がりに納得がいかず最終的に断念。

ただ、試したからこそ分かったことも多く、いい経験にはなりました。

※高さ寸法が2400になっていますが、これは修正前の情報です。実際はドアから上が短くなっています。

🔹 後面:上下開きドアと周囲パネルの工夫

後部は、上下に開くドアを中心に、5枚構成で設計。

中央2枚がドアで、両側と上にパネルを配置しています。

この図面を描いた当初は、窓の詳細がまだ未確定だったため、仮設計としてラフな構成。

後で既製品に合わせて最終調整を行う想定で進めました。

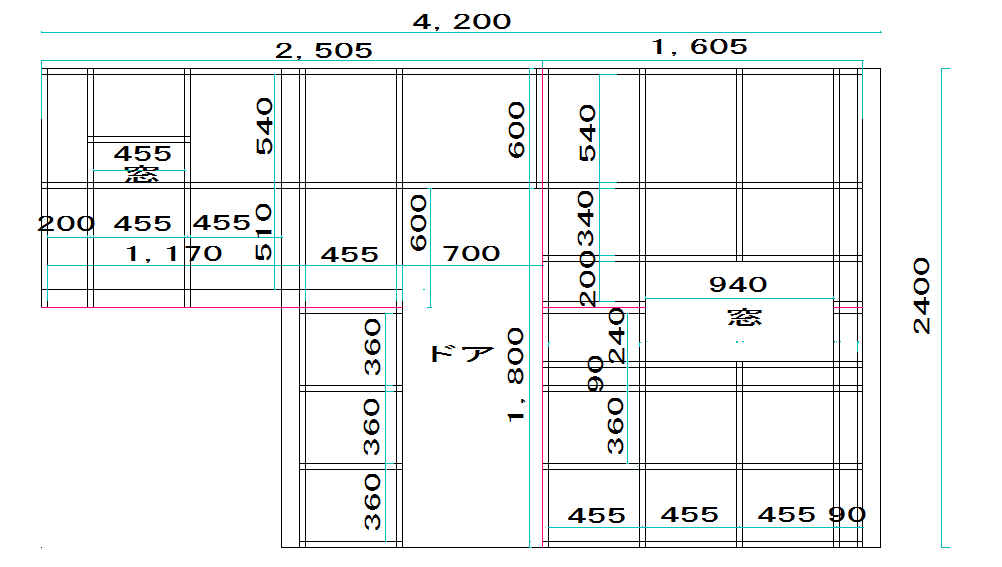

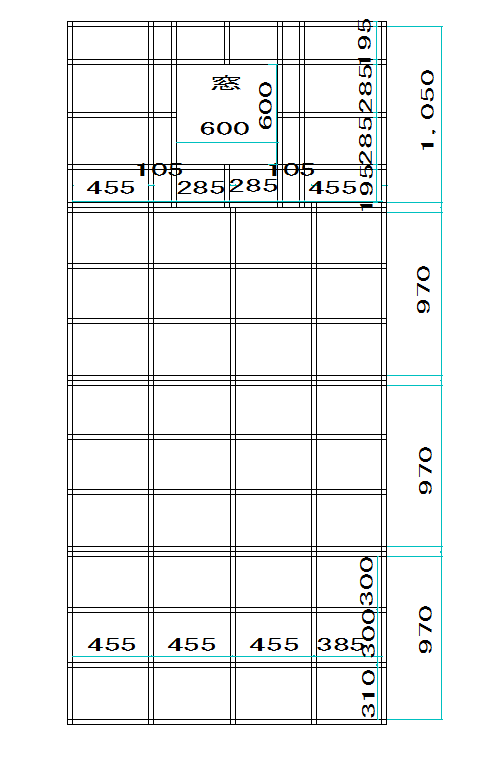

🔹 屋根:天窓あり&分割パネルで施工性アップ

屋根は基本的にシンプルに設計しましたが、天窓(600×600)を設けた部分は補強が必須でした。

ここは屋根に登る出入口でもあるので、強度は最優先。

構造材でしっかり囲んで補強しつつ、屋根全体は4分割のパネル構成に。

現場で作業しやすくする工夫も忘れていません。

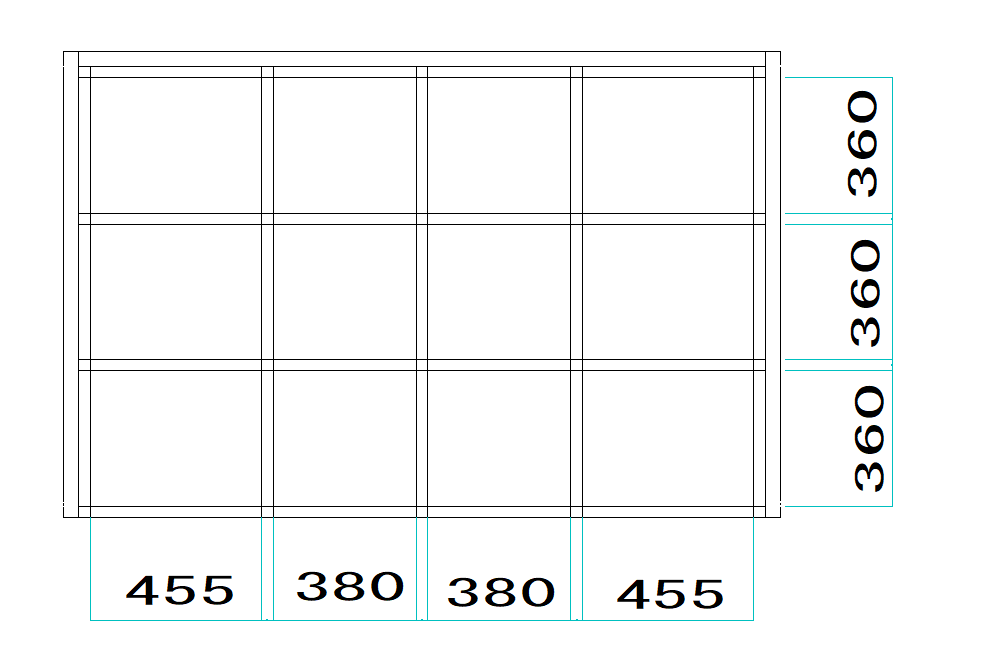

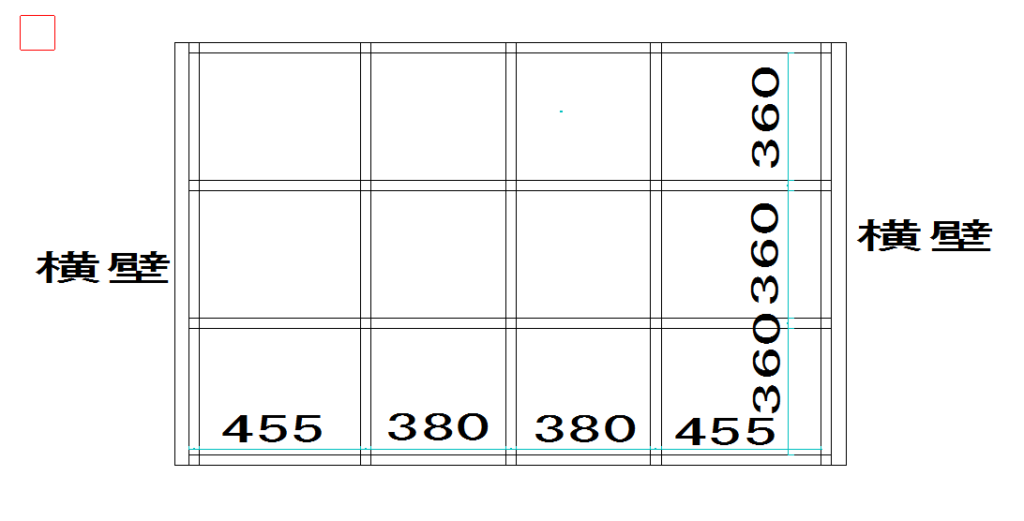

🔹 バンク前面・バンク下:シンプルながら精度が求められる面

バンクの前面と下の前壁は、特に開口部もなくシンプルですが、

ここは風の影響を直接受ける面なので、精度と強度のバランスが大切です。

ピッチは455mmを基本に、一部380mmで調整。

特に下部は、トラックのキャブ上に乗る部分でもあるので、ぴったりとフィットさせる必要がありました。

🧠 設計は“理想を図面に落とす”だけじゃない

図面を描いていく中で、

「実際に作るときどうやって加工するか?」

「どこにどれだけの荷重がかかるか?」

など、現実的な視点がどんどん生まれてきます。

設計って、理想を形にするだけじゃなくて、作業そのものを段取りする“頭の中のシミュレーション”なんだなと実感しました。

✨ この記事を読んでくれたあなたへ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

この記事では、私が実際に描いた図面をもとに、設計の流れや考えたことをまとめてきました。

決してプロの建築士でもない、ただの“キャンピングカーを自作したいクラフター”が、どうやって設計と向き合ったのか——そんなリアルな記録です。

もしこれから

「いつか自分もキャンピングカーを作ってみたい」

「図面を描いてみたいけど、何から始めたらいいかわからない」

と思っている方がいたら、少しでも参考になればうれしいです。

設計って、正解があるようでいて、正解がない世界。

でも、自分の暮らしにぴったりくる形を考えていく時間は、本当に楽しいし、何より「自分の手でつくる」という喜びがあります。

次回の記事では、実際に使うパーツをどう選んだか、どう比較したか、そしてどこで購入したのかという「パーツ検討・購入編」をお届けします!

窓・ソーラーパネル・バッテリー・屋根材など、

“これがないと始まらない”大事なパーツたちをどう選んだのか——

設計と現実の間で悩んだリアルな記録も交えてご紹介しますので、ぜひお楽しみに!

次の記事はこちら